◇ 재덕겸비한 인재로 매일신보에 보도되면서 주목받아

`간호역사뿌리찾기'는 올해 3월부터 매월 넷째 주 간호사신문을 통해 총 10회에 걸쳐 연재됐다.

이 글에서는 간호사와 조산사의 명칭을 근대에서 활동했던 당시 그들을 불렀던 명칭대로 서술했다.

1900년대 중반 이후부터 한국에서는 안전한 출산과 산모와 아기의 건강에 주의를 기울이면서 산파 교육의 필요성이 제기됐다. 1908년 7월 이종문은 서울 다동에 생산구호원(生産救護院)과 호산학교(護産學校)를 설립하고, 외국의 고명한 산파를 고빙해 호산부과(護産婦科)와 간호부과로 나누어 한국 부인을 모집, 교육하고자 했다.

생산구호원과 호산학교에 대한 후속 기사가 없어 그 실시 여부와 자세한 활동에 대해서는 알 수 없다. 그러나 의료선교사나 국가기관이 아닌 민간에서도 산파와 간호부의 필요성을 인식하고 일종의 산과의원을 설립하고 산파교육기관을 자체적으로 운영하고자 시도했다는 것은 그 실시 여부와 상관없이 간호역사에 있어 중요한 의미를 가진다. 이러한 시도는 이후 조산부양성소 설립에 일정한 영향을 끼쳤을 것이다.

1909년 11월 윤치성이 중부 교동에 사립 `조산부양성소'를 설립하고, 1910년 1월 총회를 열어 조산부양성소의 소장과 부소장 등을 선정했다. 1910년 1월 한국 정부의 인가를 받은 조산부양성소는 일반 부인을 대상으로 임산부의 위생에 관한 계몽활동도 했다.

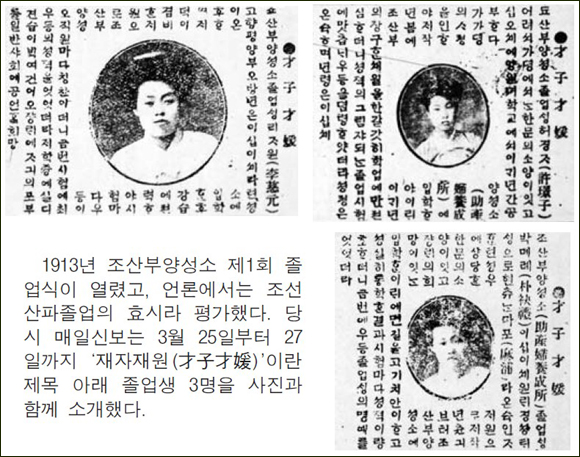

당시 신문에는 산과학생 모집 광고가 실렸다. 입학자격은 18∼30세의 보통학식이 있고 품행이 단정한 자로 선문(鮮文·한글), 한문, 독서, 작문 시험에 합격해야 했다. 이때 입학한 조산부양성소 학생들은 2년간의 교육을 거쳐 1913년 3월 23일 거행된 제1회 졸업식의 주인공이 됐고, 언론에서는 조선 산파졸업의 효시라 평가했다.

당시 일간지인 〈매일신보〉는 3월 25일부터 27일까지 `재자재원(才子才媛)'이란 제목 하에 졸업생 이자원(李慈元·22세), 허경자(許璟子·20세), 박몌례(朴袂禮·22세), 3명을 매일 한 명씩 사진과 함께 소개했다. 이들의 성품을 온숙인자, 온후, 재덕겸비 등으로 표현했다.

한문의 소양을 갖추고 조산부양성소에 입학해 2년간 학업에 정진했으며, 성적이 양호하고 우등졸업생이 됐다고 전했다. 특히 이자원은 최우등 성적을 얻었으며, 재학 중 실제로 견습한 건수가 백여 건이라고 했다. 이 같은 언론의 보도는 조산부양성소 졸업생 배출에 관해 사회적 관심을 불러일으키는 계기가 됐음을 짐작할 수 있다.

3명의 졸업생 중 이자원과 허경자는 그해 5월 서울 광교 다동에 경성조산원을 개업하고 `부인 태중 진찰과 순산 및 난산 취급, 산모·산아를 소독 청결하여 건강을 정(呈)함(적빈자 무료)'라고 광고했다.

조산부양성소는 주임산파인 미이케 쓰루요(三池鶴代)가 난산으로 고통 받는 부인들을 다수 구제하고, 배출한 1회 졸업생들이 조산원을 개업하는 등 출산에 큰 역할을 담당하자, 조산부양성소를 영구 존재토록 하고 확장할 계획으로 1913년 10월 조선총독부에 인가를 청원해 승인 받았다. 이렇듯 정부로부터 인정받고 사회 유지들의 도움과 격려를 받았음에도 재정적 곤란으로 조산부양성소는 결국 1916년 문을 닫게 됐다.

약 7년간의 짧은 역사를 가진 조산부양성소이지만, 일제시기 초 조산부양성소를 졸업한 학생들은 산파로서 조산원을 개업해 `순산을 도우며 난산을 구하는 사명'에 충실한 의료전문직으로 활동했다. 이들은 다양한 관립과 사립의료기관에서 배출되는 간호부, 산파들과 함께 한국 의료의 중추로 성장했다.

◇ 대한간호협회 간호역사뿌리찾기팀 이 방 원 박사

- 참고문헌:황성신문, 대한매일신보, 매일신보

간호역사뿌리찾기

간호역사뿌리찾기(10) - 사립 조산부양성소와 한국 최초의 산파들

1913년 조산부양성소 첫 졸업생 배출

[편집국] 편집부 news@koreanurse.or.kr 기사입력 2010-12-22 오후 02:15:34